立ち読み:『スティーヴンソンの欧州カヌー紀行』

※お断り

「はじめに」と「訳者あとがき」は全文をお読み頂けますが、『カヌー紀行』と『光と風と夢』については冒頭部分のみとなります。あらかじめご了承ください。

販売されている電子書籍の表示は縦書きで、必要に応じてルビがふってありますが、こちらでは横書きで、ルビは漢字の後に( )で示してあります。

はじめに

ロバート・ルイス・スティーヴンソンは『宝島』や『ジキル博士とハイド氏』などの作品で知られる十九世紀イギリスの作家で、晩年(というか、四十四歳で死亡しているので短すぎるその人生の後半)は、転地療養に適した土地を探した末に、南太平洋のサモアに妻と移り住み、その地で没しました。

この紀行は、二十代のスティーヴンソンが友人と二人で大陸(ヨーロッパ)にカヌーを持ちこみ、川や運河づたいに旅をした記録です。

未来の世界的ベストセラー作家がまだ無名だった若き日の、好奇心旺盛で、冒険やキャンプなどのアウトドア大好き青年だったころの、時代の最先端をいくセーリング・カヌーを用いた川旅で、よくある「行った、見た、面白かった」という観光ガイド的な体験記とは、やはり一味違います。

ヨーロッパの大きな川を上流に向かって必死に漕いだり、スリル満点の急流下りを楽しんだり、風がよければ帆走したりと、鉄道や馬車など普通の旅行手段ではとうてい味わえないスリルや緊張感や楽しみに満ちています。

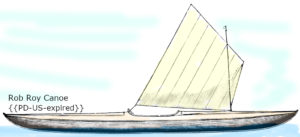

ひとくちにカヌーといっても、カナディアンカヌーやシーカヤックなど、いろいろありますが、ここで使用されているのは、現代カヌー/カヤックの生みの親ジョン・マクレガーが考案して広めた、いわゆる「ロブロイ・カヌー」と呼ばれるもので、帆をつけてセーリングすることも可能なものです。

木製の堅牢な造りで、一人では持ち運べないほどの重量があるため、現代の感覚ではいわゆるディンギー(エンジンや船室のない、海水浴場によくある貸しボートに帆をつけたような小型ヨット)に近いかもしれません。ただし、カヤックと同じで人間が座るところ以外のデッキは甲板でおおわれているので、万一ひっくり返っても、また元に戻して旅を続けることができます。

スティーヴンソンの母国スコットランドやそれを含めた大英帝国もそうですが、ヨーロッパは船で航行可能な大小の河川とそれを結ぶ水路・運河が縦横に張りめぐらされているため、国境を越えて、ほとんどすべての地域を航行することが可能です。高低差があってもロック(水門)を利用すれば低地から高地へと登っていくこともできます。

本書の後半には、サモアに移住したスティーヴンソンの晩年を描いた中島敦の『光と風と夢』を掲載。

中島敦も転地療養をかねて西太平洋パラオの南洋庁に勤務した経験があります。

彼はこの作品で芥川賞の候補になったものの落選。太宰治や村上春樹も落選組であることはよく知られていますが、今では彼らは受賞作家や選考委員の多くをはるかにしのぐ存在になっていますね。

あとがきには『光と風と夢』の芥川賞の選評も掲載してあります。

スティーヴンソンの欧州カヌー紀行

ロバート・ルイス・スティーヴンソン

アントワープからボームまで

ベルギー北部のアントワープのドックではちょっとした騒ぎになった。港湾作業の監督一人と荷役人たちが二隻のカヌーをかつぎ上げ、船着き場に向かって駆け出したものだから、おおぜいの子供たちが歓声をあげてそれを追ったのだ。

まずシガレット号が水しぶきをあげて水面に突進し、アレトゥサ号がすぐそれに続いた。ちょうどそこへ外輪式の蒸気船がやってきた。船上の男たちは大声で警告を発し、監督や荷役人たちも波止場から負けずにどなり返す。

とはいえ、ぼくらのカヌーはひと漕ぎふた漕ぎしただけで、軽々とスヘルデ川*の中央付近まで進んだ。行きかう蒸気船や港湾作業の人々、陸の喧騒はすぐにはるか後方に遠ざかった。

* スヘルデ川 フランス北部を源流とし、ベルギーのフランドル地方を流れて北海にそそぐ国際

河川。エスコー川(フランス語)とも呼ばれる。

太陽はきらきらと輝き、強い上げ潮が時速四マイル(時速約六・四キロ)で流れている。風は安定しているが、ときおり突風が吹いた。ぼくはこれまでカヌーで帆走した経験はない。正直、この大河のど真ん中で初めて経験するのだ。

不安はあった。この小さな帆に風を受けたらどうなるのだろう、と。

最初の本を出版したり結婚に踏み切ったりするのと同じで、未知の世界に乗り出していく気分だ。とはいえ、ぼく自身の不安はそう長くは続かなかった。五分もすると、ぼくは帆を操るロープをカヌーに結びつけてしまっていた。

これには自分でも少なからず驚いた。

むろんヨットで他の仲間と一緒にいるときには、帆を操るロープはいつも固定していたが、こんなにも小さくて転覆しやすいカヌーで、しかも、ときおり強風が吹くような状況で、同じやり方をする自分が意外だった。それまでの自分の人生観がひっくり返るような感じでもあった。

ロープを固定してさえおけば、両手があくので、タバコだって楽に吸える。が、とっさの対応が遅れてしまうので、ひっくり返るかもしれないという危険のあるときに、のんびりパイプを吹かしてみようという気になることは、これまで一度だってなかった。

で、「実際にやってみるまでは自分でもよくわからない」というのは、よくあることだ。だが、自分で思っている以上に自分が勇敢でしっかりしているとわかって自信が持てたという話は、あまり人の口からは聞こえてこない。

似たようなことは誰でも経験しているのかもしれないが、妙な自信を持ってしまうと、このさき自分自身に裏切られるかもしれないという不安があって、そういうことをあまり人に吹聴しないのではあるまいか。

もっと若いころに人生に自信を持たせてくれる人がいて、危険は遠くにあるときは大きく見えるが、人間の精神の善なるものはそう簡単には屈服しないし、いざという時に自分が自分を見捨てるなんてことは、めったにありはしないと教えてくれる人がいてくれたらよかったのにと、心から思う。

そういう人がいてくれたら、ぼくはどれほど救われていたことだろう。

とはいえ、文学では誰しもがセンチメンタルになるし、勇気を鼓舞するようなことはなかなか気恥ずかしくて書けるものではない。

川の上は快適だった。

一、二隻の干し草を積んだ荷船と行きあった。川の両岸にはアシや柳が生えていて、牛や灰色の年老いた馬がやってきた。土手ごしに頭を出してこちらを眺めている。

木々に囲まれた感じのよい村には活気のある造船所があり、芝生に囲まれた館も見える。

風に恵まれてスヘルデ川をさかのぼり、ロペル川までやってきた。さらに追い風を受けて先へと進むと、はるか遠く右岸にボームのレンガ工場が見えてくる。

左岸はまだ草の生い茂った田園地帯で、土手ぞいに並木が続いている。

あちこちに船着き場の階段があった。婦人が肘を膝に乗せて座っていたり、銀縁メガネをかけてステッキを持った老紳士がいたりもする。だが、ボームとそこのレンガ工場群に近づくにつれて、すすけた印象となり、みすぼらしくもなった。時計台のある大きな教会や川にかかる木製の橋のあたりまで来ると町の中心という感じになった。

ボームはすてきな場所というわけではなかった。唯一の取り柄は、住人の大多数が自分は英語を話せると思っていることだ。

が、実際はそうではない。話をしても、連中が何を言っているのか、よくわからなかった。

宿をとったオテル・デ・ラ・ナヴィガシオンについて言えば、この土地の悪いところが集約されたようなところだった。

通りに面して休憩室があり、床には砂がまいてある。一方の端にはバーがあった。別の休憩室はもっと暗く寒々としていて、飾りといえば空っぽの鳥かごと三色旗をつけた寄付金用の箱があるだけだ。

ぼくらはそこで愛想のない技師見習い三人に寡黙なセールスマンと一緒に食事をすることになった。ベルギーではよくあることだが、食事はなんの変哲もなかった。実際、国民は感じがよいのだが、その食事に人を喜ばせる何かを見つけることは、ぼくにはどうしてもできなかった。

ここの連中はたえず何か食べ物をつまんだり口に入れたりしている。およそ洗練されているとは言えず、フランス風ではあるが根はドイツで、どっちつかずの中途半端という感じだ。

鳥かごはきれいに掃除され飾りもつけられていた。が、鳴き声を聞かせていたはずの鳥の姿はない。角砂糖をはさむため押し広げられた二本の針金が残ったままになっていて、宴の後のようなもの悲しさがあった。

技師見習いたちはぼくらに声をかけようとはしなかったし、セールスマンにも何も言わず、声をひそめて話をするか、ガス灯の明かりにメガネを光らせながら、こっちをちらちら見ているだけだ。顔立ちはよいのに全員がメガネをかけていた。

このホテルには、イギリス人のメイドがいた。

国を出て長いため、いろんなおかしい外国の言いまわしや奇妙な外国の習慣が身についてしまっている。そうした変な流儀について、ここで書いておく必要はあるまい。

彼女は手慣れた様子で独特の表現を使ってぼくらに話しかけ、イギリスでは現在どうなっているのかと情報を求め、ぼくらがそれに答えると、親切にもそれをいちいち訂正してくれるのだった。とはいえ、ぼくらの相手は女なのだ。ぼくらが提供した情報は思ったほど無駄にはならないのかもしれない。女性はなんでも知りたがるし、教えてもらう場合でも自分の優越性は保とうとするものなのだから。

こんな状況では、それが賢明なやりかただし、そうする必要があるともいえる。

というのは、女が自分をほめていると知ると、たとえそれが道をよく知っているという程度のことであっても、男というものはすぐに調子にのって鼻の下を長く伸ばしたがるものだからだ。この手の図に乗った男をあしらうには、女の立場としては、たえず肘鉄をくらわせるようなことをしていくしかないわけだ。

男なんて、ハウ嬢やハーロー嬢*が述べているように「そんな侵入者」なのだ。

* ハウ嬢やハーロー嬢 英国の小説の祖と言われるサミュエル・リチャードソンの書簡体小説

『クラリッサ』の登場人物。

ぼくは女性の味方だ。幸せな結婚をした夫婦は別として、狩猟する女神の神話ほど美しいものはこの世に存在しないと思っている。

男が森で苦行しようとしても無駄だ。ぼくらは実際にそうした男を知っている。聖アントニウスもずっと前に同じことをやって悲惨な目にあったではないか。

しかし、女性には男の最高の求道者にもまさる、自分だけで満足できるという人々が確かに存在し、男の顔色をうかがうこともなく、寒冷の地で気高く生きていくことができるのだ。

ぼくは禁欲主義者というわけではないが、女性にこうした理想があることに感謝している。ただ一人をのぞいて、女性に自発的にキスをされたりすれば嬉しいものだが、ぼくとしてはそうしたこと以上に、こういった女性が存在している自体に感謝している。自立し独立してやっている人々を見ることほど勇気づけられるものはない。

スリムで愛らしい娘たちがダイアナ*の角笛の音に駆られて一晩中森の中を走りまわり、そうした木々や星あかりのように、男たちの熱い息吹やどたばた騒ぎにわずらわされず、オークの老木の間を縫って動きまわっているのを想像すると──ぼくにとって、もっと好ましい理想は他にもたくさんあるが──そういう様子を思い浮かべるだけで、ぼくの胸は高鳴ってくる。

* ダイアナ ローマ神話の月や狩猟の処女神ディアーナ。ギリシャ神話では月と貞潔と狩猟の女神のアルテミスとなり、鹿の角と関係が深い。

そうした生き方は、たとえ失敗したとしても、なんと優美な失敗だろうか!

自分が後悔しないものを失ったところで、それは失ったことにはならない。それに──ここでぼくの内なる男がでてきてしまうのだが──こっちを軽蔑している相手をなんとか説き伏せていくのでなければ、どこに恋愛における喜びがあるというのか?

ウィレブルーク運河

翌朝、ぼくらはウィレブルーク運河に入った。雨が激しく降って寒かった。こんなに冷たい雨が降りそそいでいるのに、運河の水は紅茶を飲むのにちょうどよいくらいの温かさだったので、水面から蒸気が立ち上っている。

あいにくこんな状態だったが、出発するときの高揚した気分もあったし、パドルで漕ぐたびにカヌーが軽快に動いてくれるので、苦にはならなかった。雲が流れて太陽がまた顔を出すと、家に引きこもっていては感じられないくらいに、ぼくらの気分も高揚してきた。

風は音をたてるほど吹き、運河ぞいの木々が揺れている。葉もかたまりとなって揺れ動き、陽光に輝いたり影になったりしている。

目や耳にはセーリング日和という感じだったが、土手にはさまれた川面までおりてくる風は弱く、気まぐれに強く吹いたりした。ちゃんと帆走できるほどではなく、速くなったり遅くなったりムラがあった。かつて船乗りだったと思われるひょうきんな男がかわぞいの船を曳いて歩く道からぼくらの方に向かって「速いな、だが先は長いぞ」とフランス語で声をかけてきた。

(続く)

光と風と夢(現代表記版)

中島敦

一

一八八四年五月のある夜遅く、三十五歳(さい)のロバート・ルイス・スティーヴンソンは、南仏イエールのホテルで、突然、ひどい喀血(かっけつ)に襲われた。駆けつけた妻に向かって、彼は紙切れに鉛筆でこう書いて見せた。

「恐れることはない。これが死なら、楽なものだ。」

血が口中を塞(ふさ)いで、口がきけなかったのである。

それ以来、彼は健康地を求めて転々としなければならなくなった。南英の保養地ボーンマスでの三年の後、コロラドを試みては、という医者の言葉に従って、大西洋を渡った。

米国も思わしくなく、今度は南洋行が試みられた。

七十トンの縦帆船(スクーナー)は、マルケサス、パウモツ(ツアモツ)、タヒチ、ハワイ、ギルバートを経(へ)て一年半にわたる巡航の後、一八八九年の終わりにサモアのアピア港に着いた。海上の生活は快適で、島々の気候は申し分なかった。自ら「咳(せき)と骨にすぎない」というスティーヴンソンの身体も、まず小康を保つことができた。

彼はここで住んで見る気になり、アピア市外に四百エーカーばかりの土地を買い入れた。もちろん、まだここで一生を終えようなどと考えていたわけではない。現に、翌年の二月、買い入れた土地の開墾や建築をしばらく人手にゆだねて、自分はシドニーまで出かけて行った。そこで便船を待ち合わせて、いったん英国に帰るつもりだったのである。

しかし、彼は、やがて、在英の一友人に宛てて次のような手紙を書かねばならなかった。

「……実をいえば、私は、もはや一度しか英国に帰ることはないだろうと思っている。そしてその一度とは、死ぬ時であろう。熱帯においてのみ私はわずかに健康なのだ。亜熱帯のここ(ニュー・カレドニア)でさえ、私はすぐに風邪をひく。シドニーではとうとう喀血(かっけつ)をやってしまった。霧の深い英国へ帰るなど、今は思いも寄らぬ。……私は悲しんでいるだろうか? 英国にいる七、八人、米国にいる一人二人の友人と会えなくなること、それが辛いだけだ。それを別にすれば、むしろサモアの方が好ましい。海と島々と現地の人達と、島の生活と気候とが、私を本当に幸福にしてくれるだろう。私はこの流謫(るたく)を決して不幸とは考えない……。」

その年の十一月、彼はようやく健康を取り戻してサモアに帰った。彼の買い入れた地には、現地の大工の作った仮小舎ができていた。本建築は白人大工でなければできないのである。それができあがるまで、スティーヴンソンと彼の妻ファニーとは仮小舎に寝起きし、自ら現地の人達を監督して開墾にあたった。

そこはアピア市の南方三マイル、休火山ヴァエアの山腹で、五つの渓流と三つの瀑布(ばくふ)と、その他いくつかの峡谷断崖を含む六百フィートから千三百フィートにわたる高さの台地である。現地の人々はこの地をヴァイリマと呼んだ。五つの川の意である。

鬱蒼(うっそう)たる熱帯林や広大な南太平洋の眺望をもつこうした土地に、自分の力で一つ一つ生活の礎石を築いていくのは、スティーヴンソンにとって、子供の時の箱庭遊びに似た純粋な歓(よろこ)びであった。

自分の生活が自分の手によって最も直接に支えられていることの意識――その敷地に自分が一(ひと)杙(くい)を打ち込んだ家に住み、自分がのこぎりをもってその製造の手伝いをした椅子に掛け、自分が鍬(くわ)を入れた畠(はたけ)の野菜や果実をいつも食べていること――これは、幼時にはじめて自力で作り上げた手工品をテーブルの上に置いて眺めた時の新鮮な自尊心を蘇(よみがえ)らせてくれる。

この小舎を組み立てている丸木や板も、また、日々の食物も、みんな素性の知れたものであること――つまり、それらの木はことごとく自分の山から伐(き)り出され自分の目の前でかんなをかけられたものであり、それらの食物の出所も、みんなはっきり判(わか)っている(このオレンジはどの木からとった、このバナナはどこどこの畠(はたけ)のと)こと。これも、幼い頃母の作った料理でなければ安心して食べられなかったスティーヴンソンに、何か楽しい心(こころ)易(やす)さを与えるのであった。

彼は今ロビンソン・クルーソー、あるいはウォルト・ホイットマンの生活を実験しつつある。

「太陽と大地と生物とを愛し、富を軽蔑(けいべつ)し、乞う者には与え、白人文明をもって一つの大なる偏見と見なし、教育なき力あふるる人々と共に闊歩(かっぽ)し、明るい風と光との中で、労働に汗ばんだ皮膚の下に血液の循環を快く感じ、人に笑われまいとの懸念を忘れて、真に思うことのみを言い、真に欲することのみを行う。」

これが彼の新しい生活であった。

二

一八九〇年十二月×日

五時起床。美しい鳩(はと)色の明け方。それが徐々に明るい金色に変わろうとしている。はるか北方、森と街とのかなたに、鏡のような海が光る。ただし、環礁の外はあいかわらず怒濤(どとう)の飛沫(しぶき)が白く立っているらしい。耳をすませば、確かにその音が地鳴りのように聞えてくる。

六時少し前、朝食。オレンジ一個。卵二個。

食べながらベランダの下を見るともなく見ていると、直(す)ぐ下の畑のとうもろこしが二、三本、いやに揺れている。おや、と思って見ている中に、一本の茎が倒れたと思うと、葉の茂みの中に、すうっと隠れてしまった。すぐに降りて行って畑に入ると、仔豚が二匹、あわてて逃げ出した。

豚の悪戯(いたずら)にはまったく弱る。ヨーロッパの豚のような、文明のために去勢されてしまったものとは、全然違う。実に野性的で活力的でたくましく、美しいとさえ言っていいかも知れぬ。私は今まで豚は泳げぬものと思っていたが、どうして、南洋の豚は立派に泳ぐ。大きな黒牝(めす)豚(ぶた)が五百ヤードも泳いだのを、私は確かに見た。

彼らは怜悧(れいり)で、ココナットの実を日向(ひなた)に乾かして割る術(すべ)をも心得ている。獰猛(どうもう)なのになると、時に仔羊(こひつじ)を襲って食い殺したりする。ファニーの近頃は、毎日豚(ぶた)の取り締りに忙殺されているらしい。

六時から九時まで仕事。

一昨日以来の「南洋だより」の一章を書き上げる。直(す)ぐに草刈りに出る。

現地の若者等(ら)が四組に分れて畑仕事と道拓(ひら)きに従っている。斧(おの)の音。煙の匂い。ヘンリ・シメレの監督で、仕事は大いにはかどっているようだ。ヘンリは元来サヴァイイ島の酋(しゆう)長(ちよう)の息子なのだが、ヨーロッパのどこへ出しても恥ずかしくない立派な青年だ。

生け垣の中にクイクイ(あるいはツイツイ)の叢生(そうせい)している所を見つけて、退治にかかる。この草こそ我々の最大の敵だ。恐ろしく敏感な植物。狡猾(こうかつ)な知覚――風に揺れる他の草の葉が触れたときは何の反応も示さないのに、ほんの少しでも人間がさわると、たちまち葉を閉じてしまう。縮んではイタチのように噛(か)みつく植物、牡蠣(かき)が岩にくっつくように、根でもって執拗(しつよう)に土と他の植物の根とに、からみついている。クイクイを片づけてから、野生のライムにかかる。棘(とげ)と、弾力ある吸盤とに、だいぶ素手を傷められた。

十時半、ベランダからほら貝(ブウ)が響く。昼食――冷肉、アボカド、ビスケット、赤ワイン。

食後、詩をまとめようとしたが、うまくいかぬ。銀笛(フラジオレツト)を吹く。一時からまた外へ出てヴァイトリンガ河岸への径(みち)を開きにかかる。斧(おの)を手に、独りで密林にはいっていく。

頭上は、重なり合う巨木、巨木。その葉のすきまから時々白く、ほとんど銀の斑点のごとく光って見える空。

地上にも所々倒れた巨木が道を拒(こば)んでいる。よじのぼり、垂れ下がり、絡(から)みつき、わなを作るツタカズラ類の氾濫(はんらん)。総(ふさ)状に盛りあがる蘭(らん)類。毒々しい触手を伸ばしたシダ類。巨大なシラホシカイウ。汁気の多い稚木(わかぎ)の茎は、斧(おの)の一振りでサクリと気持よく切れるが、しなやかな古(ふる)枝(えだ)はなかなかうまく切れない。

静かだ。私の振る斧(おの)の音以外には何も聞えない。

豪華なこの緑の世界の、何という寂しさ!

白昼の大きな沈黙の、何という恐ろしさ!

突然遠くからある鈍い物音と、続いて、短い、甲高い笑い声とが聞えた。

ゾッと悪寒が背を走った。はじめの物音は、何かの木(こ)魂(だま)でもあろうか?

笑い声は鳥の声?

この辺の鳥は、妙に人間に似た叫びをするのだ。日没時のヴァエア山は、子供の喚声(かんせい)に似た、鋭い鳥どもの鳴き声で満たされる。しかし、今の声は、それとも少し違っている。結局、音の正体は判(わか)らずじまいであった。

帰途(きと)、ふと一つの作品の構想が浮んだ。

この密林を舞台としたメロドラマである。弾丸のように、そのの思いつきが(また、その中の情景の一つが)私を貫いたのだ。うまくまとまるかどうか分らないが、とにかく私はこの思いつきをしばらく頭の隅に暖めておこう。鶏が卵をかえす時のように。

五時、夕食、ビーフシチウ、焼バナナ、パイナップル入りクラレット。

食後、ヘンリに英語を教える。というよりも、サモア語との交換教授だ。ヘンリが毎日毎日、この憂鬱(ゆううつ)な夕方の勉学に、どうして堪えられるか、不思議でならぬ。今日は英語だが、明日は初等(しょとう)数学だ。享楽(きょうらく)的なポリネシア人の中でも特に陽気(ようき)なのが彼らサモア人だのに。サモア人は自ら強いることを好まない。彼らの好むのは、歌と踊りと美服(彼らは南海の伊達者(ダンディ)だ)と、水浴とカヴァ酒とだ。

それから、談笑と演説と、マランガ――これは、若者が大勢集まって村から村へと幾日も旅を続けて遊びまわること。訪ねられた村では必ず彼らをカヴァ酒や踊りで歓待しなければならないことになっている。

サモア人の底抜けの陽気(ようき)さは、彼らの国語に「借財」あるいは「借りる」という言葉のないことにも現れている。近頃使われているのはタヒティから借用した言葉だ。サモア人は元々、借りるなどという面倒なことはせずに、皆貰(もら)ってしまうのだから、従って、借りるという言葉もないのである。貰(もら)う――乞(こ)う――強請(ゆす)る、という言葉なら、実に沢山ある。貰(もら)うものの種類によって、――魚だとか、タロ芋だとか、亀だとか、むしろだとか、それによって「貰(もら)う」という言葉がいく通りにも区別されているのだ。もう一つののどかな例――奇妙な囚人服を着せられ道路工事に使役されている現地の囚人の所へ、日曜に着る綺(き)羅(ら)を飾った囚人等(ら)の一族が飲食物持参で遊びに行き、工事最中の道路の真中にむしろを敷いて、囚人達と一緒に一日中飲んだり歌ったりして楽しく過ごすのだ。何という、とぼけた明るさだろう!

ところで、うちのヘンリ・シメレ君はこうした彼の種族一般とどこか違っている。その場限りでないもの、組織的なものを求める傾向が、この青年の中にある。ポリネシア人としては異例のことだ。彼に比べると、白人ではあるが、料理人のポールなど、はるかに知的に劣っている。家畜係のラファエレときては、これはまた典型的なサモア人だ。元来サモア人は体格がいいが、ラファエレも六フィート四インチくらいはあろう。身体ばかり大きいくせに一向(いっこう)意気地(いくじ)がなく、のろまな哀願的人物である。ヘラクレスのごとくアキレスのごとき巨漢が、甘ったれた口調で、私のことを「パパ、パパ」と呼ぶのだから、やり切れない。

彼は幽霊をひどく怖がっている。夕方一人でバナナ畑へ行けないのだ。(一般に、ポリネシア人が「彼は人だ」という時、それは、「彼は幽霊ではなく、生きた人間である。」という意味だ。)

二、三日前、ラファエレが面白い話をした。

彼の友人の一人が、死んだ父の霊を見たというのだ。夕方、その男が、死んでから二十日ばかりになる父の墓の前にたたずんでいた。ふと気がつくと、いつの間にか、一羽の雪白の鶴が珊瑚(さんご)屑(くず)の塚の上に立っている。これこそは父の魂だと、そう思いながら見ている中に、鶴の数が殖えてきて、中には黒鶴もまじっていた。その中に、いつか彼らの姿が消え、その代わりに塚の上には、今度は白猫が一匹いる。やがて、白猫の周りに、灰色、三毛、黒、と、あらゆる毛色の猫どもが、幻のように音も無く、鳴声一つ立てずに忍び寄って来た。その中に、それ等(ら)の姿も周囲の夕闇の中へ融(と)け去ってしまった。鶴になった父親の姿を見たとその男は堅く信じている…………云々(うんぬん)。

十二月××日

午前中、プリズム羅針儀(らしんぎ)を借りてきて仕事にかかる。この器械に私は一八七一年以来触れたことがなく、また、それについて考えたこともなかったのだが、とにかく、三角形を五つ引いた。エディンバラ大学工科卒業生たるの誇りを新たにする。だが、何という怠惰な学生で私はあったか! ブラッキイ教授やテイト教授のことを、ひょいと思い出した。

午後はまた、植物どものあらわな生命力との無言の闘争。こうして斧(おの)や鎌(かま)をふるって六ペンス分も働くと、私の心は自己満足でふくれ返るのに、家の中で机に向かって二十ポンド稼いでも、愚かな良心は、己の怠惰と時間の空費とをいたむのだ。これは一体どうしたわけか。

働きながら、ふと考えた。

俺は幸福か? と。

しかし、幸福というやつはわからぬ。それは自意識以前のものだ。が、快楽なら今でも知っている。色々な形の、多くの快楽を(どれもこれも完全なものとてないが)。それらの快楽の中で、私は、「熱帯林の静寂の中で唯(ただ)一人斧(おの)をふるう」この伐木(ばつぼく)作業を、高い位置に置くものだ。誠に、「歌のごとく、情熱のごとく」この仕事は私を魅する。

現在の生活を、私は、他のいかなる環境とも取り換えたく思わない。しかも一方、正直なところを言えば、私は今、ある強い嫌悪の情で、絶えずゾッとしているのだ。本質的にそぐわない環境の中へ強いて身を投じた者の感じねばならない肉体的な嫌悪というやつだろうか。神経を逆なでする荒っぽい残酷(ざんこく)さが、いつも私の心を押しつける。うごめき、まつわるものの、いやらしさ。周囲の空寂と神秘との迷信的な不気味さ。私自身の荒廃の感じ。絶えざる殺(さつ)戮(りく)の残酷(ざんこく)さ。植物どもの生命が私の指先を通して感じられ、彼らのあがきが、私には歎願(たんがん)のように応える。血にまみれているような自分を感じる。

ファニーの中耳炎。まだ痛むらしい。

大工の馬が鶏卵(けいらん)十四個を踏みつぶした。昨夕は、うちの馬が脱出して、隣(といっても随分離れているが)の農耕地に大きな穴をあけたそうだ。

身体の調子はすこぶる良いのだが、肉体労働が少し過ぎるらしい。夜、蚊(か)帳(や)の下のベッドに横になると、背中が歯痛のように痛い。閉じた瞼(まぶた)の裏に、私は、近頃毎晩ハッキリと、限りない、生々した雑草の茂み、その一本一本を見る。つまり、私は、くたくたになって横たわったまま何時間も、昼の労働の精神的復誦(ふくしよう)をやってのけるわけだ。夢の中でも、私は、強情な植物どものつるを引っ張り、いらくさの棘(とげ)に悩まされ、シトロンの針に突かれ、蜂には火のように刺され続ける。足もとでヌルヌルする粘土、どうしても抜けない根、恐ろしい暑さ、突然の微風、近くの森から聞える鳥の声、誰かがふざけて私の名を呼ぶ声、笑声、口笛の合図…………大体、昼の生活を夢の中で、もう一ぺん、し直すのである。

十二月××日

昨夜、仔豚(こぶた)三頭盗(ぬす)まれる。

今朝、巨漢ラファエレが、おずおずと我々の前に現れたので、このことについて質問し、やまをかけて見る。まったく子供だましのトリック。ただし、これはファニーがやったので、私はあまりこんなことを好まぬ。まずラファエレを前に坐(すわ)らせ、こちらは少し離れて彼の前に立ち、両腕を伸ばし両方の人差指でラファエレの両眼(め)を指しながら徐々に近づいて行く、こちらのもったいぶった様子にラファエレは既に恐怖の色を浮べ、指が近づくと眼(め)を閉じてしまう。その時、左手の人差指と親指とを拡(ひろ)げて彼の両眼(め)の瞼(まぶた)に触れ、右手はラファエレの背後(うしろ)にまわして、頭や背を軽くたたく。ラファエレは、自分の両眼(め)にさわっているのは左右の人差指と信じているのだ。ファニーは右手を引いて元の姿勢に復(かえ)り、ラファエレに眼(め)を開かせる。ラファエレは変な顔をして、先刻頭の後にさわったのは何です、と聞く。

「私についている魔物よ。」とファニーが言う。「私は私の魔物を呼び起したのよ。もう大丈夫。豚(ぶた)盗人(ぬすつと)は、魔物がつかまえてくれるから。」

三十分後、ラファエレは心配そうな顔をして、また、我々の所へ来る。さっきの魔物の話は本当かと念を押す。

「本当だよ。盗(と)った男が今晩寝ると、魔物もそこへ寝に行くんだよ。じきにその男は病気になるだろうよ。豚(ぶた)を盗(と)ったむくいさ。」

幽霊信者の巨漢はますます不安の面持ちになる。彼が犯人とは思わないが、犯人を知っていることだけは確かのようだ。そして、恐らく今晩あたりその仔(こ)豚(ぶた)の饗(きよう)宴(えん)にあずかるであろうことも。ただし、ラファエレにとって、それはあまり楽しい食事ではなくなるだろう。

この間、森の中で思いついた例の物語、どうやら頭の中で大分醗(はつ)酵(こう)してきたようだ。題は、「ウルファヌアの高原林」とつけようかと思う。ウルは森。ファヌアは土地。美しいサモア語だ。これを作品中の島の名前に使うつもり。まだ書かない作品中の色々な場面が、紙芝居の絵のように次から次へと現れてきて仕方がない。非常に良い叙事詩になるかも知れぬ。実に下らない甘ったるいメロドラマに堕する危険も多分にありそうだ。何か電気でもはらんだような工(ぐ)合(あい)で、今執筆中の「南洋だより」のような紀行文など、ゆっくり書いていられなくなる。随筆や詩(もっとも、私の詩は、いきぬきのための娯楽の詩だから、話にならないが)を書いている時は、決して、こんな興奮に悩まされることはないのだが。

夕方、巨樹の梢(こずえ)と、山の背後とに、壮大な夕焼け。

やがて、低地と海とのかなたから満月が出ると、この地には珍しい寒さが始まった。

誰一人眠れない。皆起き出して、掛けぶとんを探す。何時頃だったろう。――外は昼のように明るかった。月はまさにヴァエア山頂にあった。ちょうど真西だ。鳥どもも奇妙に静まり返っている。家の裏の森も寒さにうずいているように見えた。

六十度より降(くだ)ったに違いない。

(続く)

訳者あとがき

『宝島』や『ジキル博士とハイド氏』で知られるロバート・ルイス・スティーヴンソンは、日本では児童文学の作者とみなされていますが、大人が読んでも面白い本を書いた稀代のストーリーテラーでもあります。

国際ペンクラブの初代会長でノーベル文学賞作家でもあるイギリスのジョン・ゴールズワージーはスティーヴンソンをディケンズに匹敵する物語作者だと評し、ゴールズワージーと同年生まれ(一八六七年)で英国に留学した漱石もスティーヴンソンを高く評価していました。

そのあたりのことは、スウィフトの『ガリバー旅行記』やデフォーの『ロビンソン・クルーソー漂流記』、夏目漱石の『吾輩は猫である』などとも共通しています。

一見すると、子供向けの物語のようでありながら、その実、本当にそのよさやすごさを理解するには、世の中についての知識や判断力が身についた大人でなければわからない、というわけです。

簡略版の児童書ではなく、大人向けの完訳版をそれぞれ実際に読んでみれば納得がいくでしょう。

スティーヴンソンは一八五〇年、スコットランドの技術者の家系に生まれました。

祖父も父も灯台や港湾建設の専門家(土木技師)で、彼もその後を継ぐべくエディンバラ大学で土木工学を専攻します。しかし、生まれつき虚弱で、持病(結核)を抱えていたため、卒業間際に法科に転じて弁護士となりました。

本心では文学で身を立てたいと願っていたものの、生計を得る手段として実務家を選んだというわけです。とはいえ、法廷に立つことはなく、療養のかたわら、猛烈な勢いでさまざまな本を読んでは執筆にはげむという生活で、エッセイや短編から徐々に対象の幅を広げて、最初の長編『宝島』で高い評価を受けて専業作家として自立したのが三十三歳の時です。

欧州カヌー紀行(原題「内陸の旅 An Inland Voyage」)は、その数年前、無名で駆け出しの作家として試行錯誤している二十代のときに、友人と二人で試みたヨーロッパ大陸でのカヌーによる川旅の記録です。

当時、同じスコットランド出身の冒険家ジョン・マクレガーが、自身の設計・製作による、帆走も可能な木造カヌーでライン川やドナウ川などのヨーロッパの大河や中東を旅した航海記がイギリスのみならずフランスを含めた欧米各国で大評判になっていました。

やがて世界的なベストセラー作家となるスティーヴンソンも、若者らしく未知の冒険に駆り立てられた、というところでしょうか。

日本でも、一九八〇年代に野田知佑の名著『日本の川を旅する』が発表され、カヌーを使った川旅が若者やもう若くない人々を魅了しブームになっていったのと似た構図ですね。

スティーヴンソンの川旅のルートは、こうなっていました。

ベルギー北部の港湾都市アントワープ(アントウェルペン)を出発。

スヘルデ川(エスコー川)をさかのぼり、

運河を経由して首都ブリュッセルへ。

さらに、山間部で多数の水門が狭い間隔で続く運河を避けるため、

鉄道で国境を越えてフランスへ。

サンブル川/運河を経てオアーズ川を下り、

パリ近郊でセーヌ川に合流し、海辺のル・アーブルまで。

スティーヴンソンは生涯を通じて持病に苦しみますが、病気が悪化しないような気候の地を求めて、妻ファニーの母国アメリカの各地を訪ね、タヒチやハワイなど太平洋の島々を航海したりしましたが、結局、南太平洋のサモアに住み着くことになります。

そのサモアでのスティーヴンソンを描いたのが、中島敦の『光と風と夢』です。

中島敦自身も気管支喘息をわずらっていて、病気悪化のため、横浜女学校の教師をやめて西太平洋のパラオにあった南洋庁に勤務した経験があり、スティーヴンソンには大いに共感するところがあったようです。

『山月記』の虎になった主人公にも、『光と風と夢』のスティーヴンソンにも、三十三歳で夭折することになる中島敦自身の強い自己投影が感じられます。

『光と風と夢』は一九四二年上半期の芥川賞の候補になりました。結果は「該当作なし」で落選。

選考委員は、川端康成など十二名(選評を残しているのは七名)。

候補作は二十一作。実質的に石塚友二の『松風』と中島敦『光と風と夢』の争いで、小島政二郎と横光利一が『松風』を推し、室生犀星が『光と風と夢』を推し、川端康成が両作授賞。他は「該当作なし」でした(文藝春秋一九四二年九月号より)。

『光と風と夢』についての選評(一部抜粋)

横光利一

師弟関係にある石塚の松風については「文学としてはこれほどの名文は近ごろ稀であり」と推しているものの、他の二十作にはまったく触れていません。

瀧井孝作

一寸面白いと思ったが(中略)創作ではないような感じもした。

小島政二郎

南洋の風物描写など、文字面だけで、現実の色彩も光線も我々の五感に迫って来ない。その点、私は退屈した。

宇野浩二

明らかに、冗漫であり、散漫であり、書き方も、安易で、粗雑である。

久米正雄

正直なところ、素晴らしく辣腕で、力作なのは分ったが、いいのか悪いのか分らない気がした。

室生犀星

私は一票を投じた。

川端康成

いずれかに、或いは二篇共に授賞したかった。(略)発表の当時、反響が高く、相当の人々に読まれもしたので、一応世に出て認められた作品であるから、そういう意味では、作者と共に私も慰められるわけである。

歴史の審判という言葉がありますが、文学賞に限らず賞の選考は究極的には「選者自身の力量や眼力が問われる」ということでもあるようです。

ロバート・ルイス・スティーヴンソンは、一八九四年十二月、サモアの自宅で脳溢血のため死去しました。享年四十四。

墓はサモア・ウポル島、バエア山の山頂(標高四七二メートル)にあります。

(墓碑銘の写真)