立ち読み:『スナーク号の航海』(ジャック・ロンドン著)1/5

|

スナーク号の航海 ジャック・ロンドン著 明瀬和弘訳 発行日:2020年11月10日 ISBN 978-4-908086-08-3 |

|---|---|

『野生の呼び声』や『白い牙』などのアラスカ物で知られるアメリカの作家ジャック・ロンドンは、『馬に乗った水夫』という伝記のタイトルが象徴しているように、北海道沖でのアザラシ猟の漁船に乗り組んだり、ヨットを建造して世界一周航海に出発するなど、生粋の海の男でもあった。本書はヨット、スナーク号による太平洋航海記の全訳(本邦初訳)である。ジャック・ロンドンが十七歳で懸賞エッセイに応募して一等になった幻の、ある意味で事実上の処女作となる『日本沖で遭遇した台風の話』も巻末に収録。

第一章 そもそもの始まり

第二章 信じられない、ひどい話

第三章 冒険

第四章 自分の道を見つける

第五章 ハワイが見えた

第六章 最高のスポーツ

第七章 モロカイ島のハンセン病患者

第八章 太陽の家

第九章 ハワイから南太平洋へ

第十章 タイピー

第十一章 自然人

第十二章 歓待

第十三章 ボラボラのストーン・フィッシング

第十四章 アマチュア航海士

第十五章 ソロモン諸島の航海

第十六章 ソロモン諸島独特のピジン語

第十七章 やぶ医者開業

著者あとがき(リンク)

日本沖で遭遇した台風の話(リンク)

訳者あとがき(リンク)

チャーミアンに捧ぐ

港に入る時も出るときも、また航海中にも

昼夜をわかたず舵を握り、

緊急時には舵を離さず、

二年間の航海を終えると涙した

君は外洋に吹きすさぶ風の音を聞いた

そして、大海原にたたきつける雨音を

ずっと海の歌を聴いてきた

なんと長く!

なんと長く続いたことか!

また出かけようぜ!

第一章 そもそもの始まり

きっかけは、カリフォルニアのグレン・エレンにあるプールにいるときだった。泳ぎ疲れると水から出て砂の上に寝そべり、肌にあたたかな大気を呼吸させつつ日光をあびるというのが、ぼくらの習慣だった。ロスコウはヨット乗りだ。ぼくも多少は船の経験があった。となれば、船について語りあうのは必然だ。

小型の船や小型艇の耐航性について論じ、スローカム船長とスプレー号による彼の三年に及ぶ航海について話しあったりした。

ぼくらは、全長四十フィート(約十二メートル)の小さな船で世界周航するのは別にこわくないと互いに言いはった。また、実際にやってみたいよな、とも。結局、この小型ヨットでの世界一周以上にやりたいことは他にない、ということに落ちついた。

「やろうぜ」と、ぼくらは口をそろえて言った……冗談半分に、だ。

その後で、ぼくはチャーミアンに「本気か」と、そっと聞いてみた。戻ってきた返事は「最高じゃないの」だった。

次にプール脇で砂に寝そべって肌を焼いているとき、ぼくは「やろうぜ」とロスコウに言った。

ぼくは本気だった。やつもそうだった。というのも、やつの返事は「出発はいつにする?」だったからだ。

ぼくは牧場に家を建てているところだった。果樹園やぶどう園も作るつもりでいた。生け垣も植栽しなければならない。やるべきことは山ほどあった。だから、四、五年のうちには出発しようと思っていた。が、それからというもの、この冒険のことが頭から離れなくなってしまった。どうして、すぐに出発しないのか? ぼくらはもう若くはない。ぼくらがいない間、果樹園やぶどう園や生け垣はそのまま育つにまかせておけばいい。戻ってきてからやっても十分だし、家を建てるまでの間は納屋に住んだっていいじゃないか、と。

そういうわけで、この航海は本決まりになり、スナーク号の建造を開始した。スナーク*と命名したのは、他に思いつかなかったからだ。この名前にはどこか謎めいたところがあると思ってくれる人のために、ここで正直に言っておく。

- スナーク号という船名については、『不思議の国のアリス』の作者として知 られているルイス・キャロルの『スナーク狩り』という架空の生物を追いかける探検隊を描いたナンセンス詩から思いついたと、ジャック・ロンドン自身が他で認めている。

友人たちは、ぼくらがなぜそんな航海をするのか、いまだに理解できないでいる。

連中は身震いし、なげき、お手上げだという。ぼくらにとっては航海に出る方が自然なのだと説明はしたのだが無駄だった。ぼくらにとって、乾いた地面にじっとしているより小さな船で海に出て行く方が自然なように、彼らにとっては、小さな船で海に出るくらいなら乾いた地面にじっとしていた方がまし、というわけなのだ。

こういう気持ちの行き違いが生じるのは、互いに自我が強すぎるからだ。自分の価値観から離れて客観的に眺めてみるということができない。「自分にとって一番抵抗のないことが、必ずしも他の人々にとっても抵抗の少ないものというわけではない」ということがわかるほどには、ぼくらは自我を捨てきれない。

彼らには彼らにみあった欲望や好き嫌いの基準があり、それをものさしにして自分以外の者すべての欲望や好き嫌いについて判断する。それは不公平だ。ぼくは連中にそう言った。しかし、彼らは自分の自我に固執し、ぼくの言うことに耳を傾けようとはしない。彼らはぼくのことを頭がいかれたと思っている。逆に、ぼくの方では彼らを哀れんでもいた。ぼくにとっては、いつものことだ。

誰だって、自分と意見が違う相手については、そいつの考え方はどこかおかしいと思いこみがちじゃないか。

突き詰めて言えば、これは「好きだから」という一語に要約できる。

「好き」という感情は、表向きの信条のさらに奥に秘められているもので、人生の核心に組みこまれている。

人は信条なるものを錦の御旗にかかげて、「人間は何をすべきか」について時間をかけてもっともらしく語ったりするのだが、要するに、それは「好きだから」に帰着する。信条なんていつのまにか消えてしまっている。酒飲みは「好きだから」酒を飲むのだ。殉教者は自分の意思で粗末な服を着て罰を受けるのだ。つまり、それが人を酒飲みにしたり、世捨て人にしたりするわけだ。人は「好き」だから名声を追い求め、金を探しまわり、愛やそれとは別の神を求めたりする。信条なんてものは、多くの場合、その人の「好み」を説明する方便にすぎない。

話をスナーク号に戻すと、自分のヨットを自分で操船しながら世界を見てまわる航海をしたいというぼくの思いは、自分がそれを好きかどうかにかかっている。それが自分にとっての価値を決める。

ぼくが一番やりたいのは、ぼく個人にとって成功と思えることだ。これは、世間から拍手喝采を受けるような成功ではなく、自分自身の喜びのために何かを達成するということだ。昔から言われているように、「やった! やったぞ! おれが自分の手でなしとげたんだ!」というやつだ。

とはいえ、ぼく個人にとっての成功は具体的なものでなければならない。ぼくとしては、アメリカで偉大な小説を書くよりは、プールで競争して勝ったり、振り落とそうとする暴れ馬を乗りこなしたりしたいのだ。誰にだって、それぞれ好きなことがあるだろう。ぼくとは逆に、水の中で競争したり馬を乗りこなすことより、偉大な小説を書く方を選ぶ者もいるだろう。それはそれでいい。

ぼくのこれまでの人生で最も誇らしい成功だと思うのは、つまり自分の人生で最高の瞬間というのは、ぼくが十七のときに起きた。ぼくは日本近海で三本マストのスクーナー型の帆船に乗っていた。台風に遭遇し、全員がデッキに出て、ほぼ徹夜で奮闘したのだ。ぼくは朝の七時に寝床から呼び出されて舵を持たされた。帆は一枚も張られていなかった。船はベアポール*で風下に向かっていたのだが、このときぼくらのスクーナーはかなりのスピードで進んでいた。波と波の間は一海里の八分の一(二百メートル強)もあり、白波の頂点は風に吹き飛ばされて宙を舞い、その波しぶきのため二つ以上の波の先を見通すことはできなかった。スクーナーはほとんど手に負えなくなりかけていた。左右に横揺れし、南東と南西の間で不安定に向きを変えていた。大波に船尾が持ち上げられると、ブローチン**しそうにもなった。ブローチンして横倒しになれば、船は乗員もろとも行方不明となり海員保険組合に「消息なし」と報告されていたことだろう。

- ベアポール: ヨットや帆船における荒天対策の一つで、帆をすべて下ろしてしまう。この状態でも、船体やマストに受ける風圧だけで風下に流されていく。

- ブローチン(グ): 荒天で風下に向けて進んでいるとき、風の強さに押されて船が急激に風上に向かって切り上がろうという動作をすること。舵が効かなくなり、そのまま横倒しになることもある。

ぼくは舵輪を握りしめていた。航海士は少し離れてぼくを見ている。彼は、ぼくが若年で嵐に耐えられるだけの強さや神経を持ちあわせていないのでないかと懸念していたのだ。だが、ぼくがスクーナーをうまく操っているのを見た航海士はしばらくすると朝食を食べに下に降りていった。

船首でも船尾でも、いまではぼく以外の乗員全員がデッキ下に降りて朝食をとっていた。船が横倒しになれば、彼らはデッキまで出てこれず一人残らず閉じこめられてしまうだろう。そういう状態で、四十分間、ぼくは一人で舵をとっていた。

海に翻弄されるスクーナーと二十二名の男の命が、いまやぼくの手にかかっているのだ。その間、一度、大波に襲われた。その波が船尾に押し寄せ、迫ってくるのが見えた。何トンもの海水がどっと流れこみ、ぼくを押しつぶそうとする。ぼくは半分おぼれかけた。スクーナーも横倒しになりかけた。

操舵から解放されたのは一時間後だった。ぼくは汗びっしょりで、疲れ果てていた。だが、ぼくはやってのけた! 自分の手で舵を握って大波に対処し、何百トンもある木と鉄の船を操って数百万トンもの風と波をくぐり抜けたのだ。

そのときの喜びは、甲板下にいる二十二人の男達がぼくのやったことを知っているという事実にではなく、ぼくが自分自身でそれをやってのけたというところにあった。当時の仲間の半分以上はもう死んだり所在不明になったりしているが、自分がやってのけたことに対する誇りは、今となっても半分も色あせてはいない。とはいえ、正直に言うと、自分のやったことを知っている人が少しはいてほしいとは思う。その少数の知っている人というのは、ぼくのことが好きで、ぼくの方も好きでなくてはならない。

個人的な成功をおさめると、ぼくは仲間の自分に対する愛情は当然だと感じる。だが、これは自分がやってのけたこと自体から得られる喜びとはまったく別である。この喜びは自分自身のものであり、目撃者がいるか否かには関係ない。ぼくは自分で大変だと思うことを自分自身でやってのけたときには得意満面になる。栄光に包まれる。自分自身に誇りを持っていることが自分でもわかる。これは自然な感情だ。ぼくという存在を作りあげている細胞すべてが、そのことにぞくぞくするほど感激している。これはきわめて自然なことだ。自分が状況にうまく適応できたという満足感の問題でもある。

つまり、ぼくのいう成功とはそういうことだ。

生きているというのは、それだけで成功だと言える。成功とはその程度の鼻息のようなものだ。

で、むずかしいことをやり遂げるということは、厳しく大変な努力が必要とされる環境でうまく調整できたことを意味する。それが困難であればあるほど、成し遂げたときの満足感は大きくなる。

要するに、成功というのはプールの上に突きだした飛び板から前方に飛び出し、体を後方に半回転ひねって頭から水中に飛びこむ者に与えられる報酬である。いったん飛び板から離れてしまえば、環境はすぐに攻撃し厳しい罰を与えようとしてくる。失敗すれば水面にたたきつけられてしまう。むろん、誰だってそんな罰を受けるリスクをおかす必要はない。動かない地面の上で夏の日差しをあびながら、快適で穏やかな環境の水辺にじっとしていることはできる。飛び板から飛びこむ男は、しかし、そんな風に作られていないというだけのことである。空中ですばやく体をひねりながら、岸辺で寝そべっていては体験できない瞬間を生きる。そういうことなのだ。

ぼく自身について言えば、岸辺に座って飛びこむ者を眺めているよりは、ぼく自身が飛びこむ側の人間でいたい。それがスナーク号を建造した理由だ。ぼくはそういう男なのだ。早い話が「好きだから」という一語につきる。

小さなヨットで世界を周航するのは人生で大きな意味を持つ瞬間である。その瞬間をぼくにつきあって目撃してほしい。ここにいるぼくは、ヒトと呼ばれるちっぽけな生物にすぎない。ちょっとだけ元気があり、肉や血液、神経、腱、骨、脳を持ち、百六十七ポンド(約七十五キロ)の重量があり、全身は柔らかくて敏感で、傷つきやすく、過ちをおかすこともあるし、壊れやすくもろい存在でもある。暴れ馬の鼻先を軽く手の甲で打ったりすれば、こっちの手の骨が折れてしまう。水中に五分ももぐっていれば溺死する。空中を二十フィート(約六メートル)も落下すれば体はこわれてしまう。ぼくには体温があるので、ちょっと寒くなると、指や耳やつま先は凍傷で黒ずんで落ちてしまう。逆に温度が少し高くなると、こんどは皮膚には水ぶくれができるし、肉はけいれんし、皮がむけてしなびてしまう。さらに、もっと寒くなったり暑くなったりすれば、ぼくという生物の命の光は消えてしまう。ヘビにかまれ、ほんの一滴の毒が体内に入っただけで、ぼくは動けなくなる──永遠に動けなくなってしまう。ライフルの鉛の弾が頭に撃ちこまれれば、永遠の闇に包みこまれてしまう。

過ちをまぬがれることができず、こわれやすく、鼓動しているゼリー状の生命──それが、ぼくのすべてだ。

ぼく自身について言えば、偉大な自然の力というやつは巨大な脅威、破壊という名のとてつもない巨人(タイタン)だ。ぼくがいま自分の足元で押しつぶしている砂粒ほどにも、自然と言ううやつはぼくに関心を抱かず、感傷的にもならない。そういう怪物であり、破壊者たるギリシャ神話の巨神族なのだ。やつらはぼくにはまったく関心がないし、そういう生物が存在していると知りもしない。無意識かつ無常で、モラルもない。

サイクロンだったり、ハリケーンや雷光、豪雨であったり、潮汐による激流、津波、引き波、さらには海上で発生する竜巻、大荒れの海、引き潮、渦巻きであったりする。地震や火山や、岩場の海岸に轟音とともに寄せてくる波であり、海に浮いている最大の船をも乗りこえていく波であって、人間など押しつぶすか海に押し流して死なせてしまう──こうした無慈悲な怪物たる自然にとっては、人にはジャック・ロンドンと呼ばれ、自分では元気で優秀だと思いこんでいる、神経過敏で弱く、ちっぽけで傷つきやすい生物のことなど知ったことではないのだ。

こうした、巨大で風が吹き荒れる、大自然の力と力が衝突することで生じる迷宮や大混乱の中を、警戒しつつやりすごしているのが、ぼくという存在なのだ。ぼくというちっぽけな生命体は、それに大喜びする。ぼくという小さな生命は、巨神族を当惑させるか自分の役に立たせることに成功する限りは、自分が神になったような気がするし、嵐をものともせず、自分を神のように感じられるのは快感でもある。脈を打ち、限りある生命体にとって、自分を神のように感じるのは、あえて言わせてもらえば、神が自分を神だと感じているよりもはるかに痛快なことなのだ。

ここに海があり、風があり、波がある。

ここに世界中の海があり、風があり、波がある。ここに残忍な環境がある。調整が困難な状況があって、そうしたところで自分の目的を達成することこそが、ぼく自身たる、小さくて震えている、うぬぼれ屋たる存在にとっての喜びなのだ。ぼくは、そういうことが好きなのだ。つまり、ぼくはそういう男なのだ。これはぼくにとって、ぼく独自の形をとったうぬぼれであり、それがすべてなのだ。

スナーク号の航海にはもう一つの側面もあった。ぼくは元気なうちに世界を見てまわりたいし、小さな町や村一つではなく、もっと大きな世界を見ておくべきだとも思っている。

とはいえ、どんな航海にするのか、ほとんど何も決めていなかった。絶対に譲れないのが一つあって、それは最初の寄港地をホノルルにするということだ。一般的なプランはいくつかあるものの、ハワイの次の寄港地については何も考えていなかった。ま、そのときが近づいてから決めようって感じだ。要するに、南の海、つまりサモアとかニュージーランド、タスマニア、オーストラリア、ニューギニア、ボルネオ、スマトラなどを巡り、フィリピン経由で日本まで北上する。それから韓国、中国、インド、紅海、地中海……

その後の航海についてはまだばくぜんとしていて今の段階で説明することはできないが、やりたいことはたくさんあって、ヨーロッパでは国ごとに一カ月から数カ月過ごそうと思っている。

スナーク号は帆走させる。補機としてガソリンエンジンを搭載しはするが、潮流が速いところで風が急にやんだとか、暗礁や浅瀬などの危険な海域での緊急用だ。

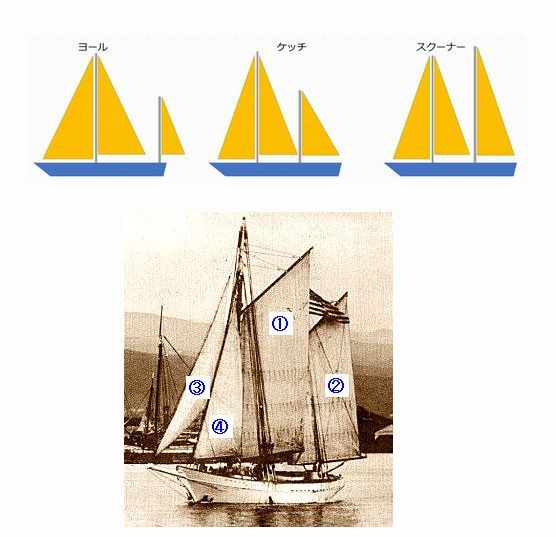

スナーク号の艤装としては、いわゆる「ケッチ」になる。ケッチとはヨールとスクーナーを足して二で割ったようなやつだ。

最近ではヨールがクルージングには最高だと実証されている。ケッチはヨールの長所を持っているし、それに加えて、スクーナーの帆走の長所もなんとか取り入れてはいる。とはいえ、こういったことは多少は割り引いて考えなければならない。すべて、ぼくが頭のなかで考えたことだから。ぼくはこれまでケッチでセーリングしたことはない。というか、見たことすらない。ケッチにしようという考えがぼくにはよさそうに思えるってだけだ。実際に海に出るまで待ってくれれば、ケッチ*による航海や帆走についてもっとくわしい話ができるだろう。

- ヨットの船型

ヨール、ケッチ、スクーナーはいずれも比較的小型の二本マストのヨットの艤装(スクーナーは三本の場合もある)を指す。

前ページの写真(スナーク号)で

①メンスル(メインセイル)

②ミズンスル(ミズンセイル)

②フライングジブ

④ジブ - 現代のヨットでは帆走効率がよく縦長の(アスペクト比が高い)三角形の帆が一般的だが、当時の小型帆船で主流だった帆の形状は三角形の上部を切り取ったような四角形(ガフリグ)である。

ヨールとケッチは後ろのマスト(ミズンマスト)が低く、スクーナーは前のマストが低い。

ヨールとケッチは形が似ているが、ミズンマストの位置が舵軸の前にある(ケッチ)か、後(船尾)にある(ヨール)かで区別する。

ちなみに、小型ヨットで初めて世界一周したジョシュア・スローカムのスプレー号(全長三十七フィート)は、出港したときは一本マストのスループだったが、航海の途中でミズンマストを船尾に追加してヨール型に改造された。

当初の計画では、スナーク号の長さは水船長で四十フィート(約十二メートル)だった。だが、それでは浴室のスペースがとれないので、四十五フィート(約十三・五メートル)にした。最大幅は十五フィート(約五メートル)。甲板上に突き出た船室の屋根にあたるドッグハウスも手でつかんで体を支えるホールドもない。船室の高さは六フィート(約一・八メートル)で、デッキは二つのコンパニオンウェイ(船室入口)とハッチ(開口部)一個を別にすれば連続している。デッキの強度を損なうドッグハウスがないという事実は、外洋で何トンもの海水が音を立てて船上にたたきつけることを思えば、気が少しは安まるんじゃないか。大きくて広々としたコクピットはデッキより低い位置にあり、高い手すりで囲まれ、自動的に排水されるようになっているので、昼夜を問わず荒天が続いても快適だろう。

クルーを募集する予定はない。というか、むしろチャーミアンとロスコウとぼくがクルーだ。ぼくらはすべて自分たちでやるつもりだ。自分の手で地球をぐるっと一周してやろうと思っている。帆走させるにせよ沈没させるにせよ、なんでも自分たちでやってみようというわけだ。むろん、料理担当のコックと給仕係は雇うことになる。火を使って料理したり皿を洗ったりテーブルを整えたりするのはごめんだ。そんなことがしたいんだったら、陸にいたっていいわけだから。それに、ぼくらは見張り当番にも立たなけりゃならないし操船もしなきゃならない。おまけに、食事をまかない、新しい帆や艤装品を買うため、さらにスナーク号が効率よく動いてくれるために不可欠の整備のためにも、その資金を稼ぐため、ぼくは原稿も書かなきゃならない。おまけに牧場だってある。ブドウ園、果樹園、生垣も管理し育てていかなければならない。

浴室を確保するためスナーク号の全長を長くしたとき、浴室だけでそれだけのスペースは必要ないとわかった。それでエンジンを大きくした。七十馬力だ。これにより九ノットで進めると期待できるので、流れが速くて手に負えないところはないんじゃないかな。

ぼくらは川や運河など海以外の淡水域でもたくさんのことをするつもりだ。スナーク号は小さいので、それも可能だろう。運河や川や湖ではマストを倒し、エンジンで進む。中国には多くの運河があるし、揚子江もある。政府の許可が得られたら、そこで何カ月かすごそうと思っている。この政府の許可というやつが、内水面の航海での障害となるだろうが、許可が得られれば、河川での航海に限界はほとんどあるまい。

ナイル川のあるアフリカまで行けたとすれば、ぜひ、あの長大な川を上流までさかのぼってみたい。ドナウ川をウィーンまでさかのぼり、テムズ川をさかのぼってロンドンまで行き、セーヌ川ではパリまでさかのぼっていく。そうして、カルチェラタンの対岸にもやいをとる。舳先(へさき)の係留ロープの先にはノートルダム寺院があり、船尾のロープの先には死体安置所があるってわけだ。

地中海からローヌ川をさかのぼってリヨンまで行き、ソーヌ川に入り、ブルゴーニュ運河を通ってローヌ川からマルヌへ行く。マルヌからセーヌ川に入ってル・アーブルでセーヌ川を抜ける。大西洋を横断して合衆国に着いたら、ハドソン川をさかのぼり、エリー運河を通って五大湖を横断する。シカゴでミシガン湖を離れてイリノイ川やそれと通じている運河経由でミシシッピ川に出る。ミシシッピ川を下ってメキシコ湾へ。そこまで行けば、今度は南米大陸の大河がある。カリフォルニアに戻るころには、地理について、少しは詳しくなっているだろう。

家を建てる人はやっかいな問題に四苦八苦することが多いらしい。だが、そうした試練をむしろ楽しんでいるという人には、スナーク号みたいな船を建造したらどうだい、と助言したい。

船でやっかいな問題っていうのを少し具体的に考えてみよう。

エンジンを例にとると、最適なエンジンの種類は──2サイクルか、3サイクルか、それとも4サイクルがいいのか?

ぼくの舌はいろんな耳慣れない専門用語でもつれてしまう。知らないことだらけでわけがわからなくなる。点火方法について考え始めたら、岩だらけの土地を旅しているみたいに足が痛くなり、疲れきってしまう。開閉式がいいのか火花式がいいのか? 乾電池がいいのか蓄電池を使うべきか? 蓄電池はよさそうだが、そうなると発電機も必要だ。発電機の出力はどれくらいがいいのか? 発電機と蓄電池を装備するのだったら船の照明も電気にしないのはおかしい。となると、照明の数とローソクの本数でまた議論だ。電灯というのはすばらしい考えだが、電灯を使えば、蓄電池も容量の大きいのが必要になるだろう。すると、今度はもっと大きな発電機が必要になる……といった具合だ。

ここまで話が進むと、サーチライトも必要だということにもなる。とても役に立つだろう。だが、サーチライトは電気を大食いする。よって、サーチライトで照らしている間、他の照明はすべて消すことになる。それを解決するには蓄電池と発電機の出力をもっと大きくしたくなるし、それはそれで苦労が増える。ともかくもこの問題に決着がついたところで、「エンジンが壊れたときはどうする?」と誰かが聞いたりする。そこで、ぼくらはひっくり返ってしまう。側灯や羅針盤用の照明や停泊灯もある。ぼくらの命運はそれにかかっている。となると、電気が使えない場合に備えて石油ランプも用意せざるをえない。

このエンジンはとても強力なのだが、これ自体にも問題があった。

ぼくらのように非力な男二人と女一人でアンカーを手で持ち上げたりすれば心臓ばくばくで背骨も折れかねない。そういう力仕事はエンジンにさせればいい──というわけで、エンジンの出力をどうやって前方の錨を巻き上げるウインドラスまで伝達するかという問題が出てくる。そして、こうした問題をすべて解決するために、機関室や調理室、浴室、各人の部屋、キャビンに対するスペースの割当を再検討し、全部やり直すことになる。それで、エンジンを積み替える際、ニューヨークのメーカーに電報を打った。こんな奇妙な文面だ。「トグルジョイントはやめたスラストベアリングに変更、フライホイール前縁から船尾材の面までの距離十六フィート六インチ」

細部にまで神経を使いたいという人であれば、操舵装置を最高のものにしようとあれこれ思案したり、艤装の調整に旧式のラニヤード(ロープ)を使うか金属製のターンバックルを使うかを判断しなければなるまい。羅針盤の架台は船の中央にある舵輪の前に配置すべきか、舵輪の前の一方の側に置くべきか? これは熟練した船乗りの間でも議論のあるところだ。それから、千五百ガロン(約五千六百リットル)ものガソリンをどうするかという問題もある。安全に貯蔵し配管するにはどうしたらよいのか? ガソリン火災が生じた場合、それに最適な消火器はどのタイプなのか? 救命ボートとそれをどこに保管するかという問題もある。

それらが片づいたところで、今度はコックや給仕係をどうするかという、悪夢にもなりかねない問題が待っている。船は小さいし、そこにみんなが押しこまれることになる。これに比べれば、陸のレストランでどんな女の子が給仕してくれるかなど物の数ではない。で、ぼくらはやっと給仕を一人だけ選んだ。やれやれ、この問題はなんとか片づいたと思ったのだが、そいつはなんと恋に落ち、ぼくらの航海に同行することを辞退してしまった。

そんなこんなで、何かと手がかかるのだ。

こういった状況でどうやって航海術を勉強する時間を確保できるというのか──こうした問題に悩まされ、それを解決するための金を工面しなければならないが、こういう状態でどうやって稼げというのか? ロスコウもぼくも航海術のことは何も知らないまま夏が過ぎた。

出発が迫っていた。

が、問題山積みという霧はますます濃くなっていく。しかも金庫は空っぽだ。ともあれ、シーマンシップなる操船術を完璧に身につけるには何年もかかるだろうし、ぼくもロスコウも一応は船を操船した経験を持っている。いま時間の余裕がないわけだから、とりあえず関係する本や教科書を手に入れておいて、サンフランシスコを出てからハワイに到着するまでに航海術を勉強する時間は確保できるだろう。大海原でぶっつけ本番といこう。

スナーク号の航海には、不幸にも、混乱の元凶となる問題がもう一つああった。ロスコウは副航海士というわけだが、あのサイラス・リード・ティード*の信奉者なのだ。サイラス・リード・ティードという人物は、現在一般に受け入れられているのとは別の宇宙観を信じている人で、ロスコウは彼の見解に同意している。

つまり「地球の表面は惑星の外側にあるように思われているが、実はこの球体の内側に凹面のようになって存在していて、人間はその中空の球の内側で暮らしている」なんてことを、なぜか信じこんでいるのだ。となると、ぼくらはスナーク号という一隻の船に乗り合わせて航海する予定なのだが、ぼくとチャーミアンやコックは地球の外側を、ロスコウは地球の内側にあるという世界を旅することになるわけだ。とはいえ、航海が終わるころまでには、ぼくらの心も一つになっているだろう。ぼくは彼を地球の外側の表面を旅させる自信がある。逆にロスコウもぼくに似て頑固で自説をゆずる気はなく、サンフランシスコに戻ってくるまでには、ぼくが地球の内側にいると納得するだろうと確信しているらしい。彼がどうやってぼくに地殻を通り抜けさせるつもりなのか知らないが、ま、いずれにしろ、ロスコウは船乗りとしてすぐれた技能を持ってはいるのだ。

- サイラス・リード・ティード(一八三九年~一九〇八年)は、薬草療法などを用いる非正統の折衷療法を学んだ米国の医師で、地球空洞説(地球の内部は空洞になっていて、そこに宇宙が存在しているという説)を唱え、さらに独自の宇宙観に基づくコレシュ教という新興宗教の開祖ともなった人物。

今ではとても信じられないが、当時、彼の主張を信じる人々は一定数存在し、たとえばジューヌ・ベルヌの『地底旅行』などにも影響を与えている。

追伸──エンジンが来た! エンジンを手に入れたら、次は発電機だ。蓄電池だ。となれば、「なぜ製氷機がないんだ?」ということになる。「熱帯ではパンより氷だろう!」というわけで製氷機を探すはめにもなった! いまやぼくは化学に首を突っ込んで唇が荒れている。心もくじけている。一体全体どうすれば航海術を勉強する時間を見つけられるっていうのか?